2

“一個(gè)完整的主權國家,就這樣被一個(gè)從未到過(guò)朝鮮的年輕的美軍參謀,在三十分鐘內分割成了兩半。”

——《朝鮮戰爭》

這條三八線(xiàn),就是一條中線(xiàn)。美國人隨手那么一劃,共同生活上千年的同胞被一分為二,從此成為仇人。

臺灣當局現在叫囂的所謂“海峽中線(xiàn)”,其實(shí)也是美國人隨手劃出的,當時(shí)連具體位置都沒(méi)有說(shuō)明。

而且這條所謂“中線(xiàn)”,最初是用以約束臺灣當局的。在數十年里,就連臺灣自己也沒(méi)有遵守過(guò)。

1949 年年底,國民黨當局敗走臺灣,卻并未忘記“反攻大陸”。從1949 年到 1953 年,臺灣飛機越過(guò)臺灣海峽竄犯大陸共計 8220 次,其中有 910 架次是轟炸機,進(jìn)行了 116 次空襲行動(dòng)。

1954年底,美方表達了不愿因蔣介石的軍事冒險導致臺海局面失控的態(tài)度,“最好是在海峽中間設立‘隔離網(wǎng)’”。

在1958年金門(mén)炮戰打響后,蔣介石向美國求援。由于擔心被卷入戰火,美軍要求臺軍機艦偵察巡邏最好保持在“海峽中線(xiàn)”以東,這樣才能獲得美軍安全保障。

做出這一安排的據傳是美軍一名叫戴維斯的低級軍官,因此“海峽中線(xiàn)”又稱(chēng)“戴維斯線(xiàn)”。

不過(guò),關(guān)于“戴維斯線(xiàn)”不止一種說(shuō)法。

還有一種解釋是,1958 年 9 月 17 日,美軍在“交戰規定”中提到美軍交戰程序:若解放軍戰機靠近“海峽中線(xiàn)”以西時(shí)將進(jìn)行監視和攔截,若飛越“海峽中線(xiàn)”以東時(shí)將迎擊并殲滅。

在當時(shí),新中國百廢待興,海空力量尤其薄弱,而有美式裝備撐腰的臺軍,對大陸頻繁進(jìn)行襲擾,在福建上空幾乎是自由出入。

讓臺軍懂得知趣的,是拳頭。

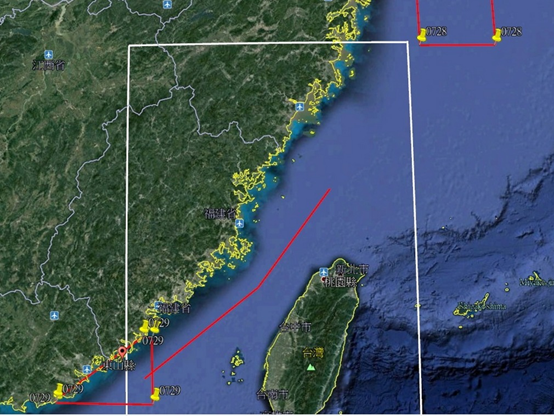

1958年7月29日,解放軍擊落2架、擊傷 1 架臺軍軍機。隨后臺空軍發(fā)動(dòng)了一系列報復行動(dòng),僅 9 月 24 日就出動(dòng) 300 架次戰機竄到泉州上空襲擾。從 7 月至 10 月底,解放軍與臺軍空戰 13 次,先后擊落臺軍機 14 架、擊傷 9 架。

當年11月之后,臺灣空軍規定,除繼續派偵察機深入大陸外,戰斗機被限制在距離大陸海岸 15 海里處活動(dòng),相當于貼著(zhù)大陸海岸飛行,但“不得入內”。

1958 年,被解放軍擊落的臺灣空軍 F—86 戰斗機殘骸

轉折點(diǎn)出現在1965年。在此之前,臺灣艦艇經(jīng)常開(kāi)進(jìn)“海峽中線(xiàn)”以西海域,騷擾大陸漁民的正常生產(chǎn)活動(dòng),或為登陸打游擊戰的特務(wù)突擊隊護航。1965年8月,臺軍艦隊試圖突襲山東周?chē)繕耍珣K敗于解放軍,兩艘艦艇被擊沉。它不僅導致當時(shí)的“臺海軍司令”下臺,更讓軍方作戰指導從此由“反攻大陸”轉為防衛臺澎金馬。

也正是從那時(shí)候起,臺軍日常巡邏不過(guò)“海峽中線(xiàn)”逐漸成為常態(tài)。