“兩岸擰成一股繩,臺灣才能抬起頭”——大陸臺青有話(huà)說(shuō)

“民進(jìn)黨當局不斷挑釁大陸、抱美國大腿,將臺灣一步步推向深淵,這讓我們感覺(jué)很不安。”爆紅網(wǎng)絡(luò )的“臺灣表妹”李喬昕說(shuō),“兩岸的中華兒女要擰成一股繩,臺灣才能有更好的發(fā)展,才能抬起頭。”

“正確的事,再難也要做下去!”

接種疫苗、觀(guān)影感受、旅行見(jiàn)聞……2020年底,李喬昕來(lái)到大陸。她走訪(fǎng)北京、南京、杭州多地,用短視頻“點(diǎn)贊大陸、表白祖國”,通過(guò)鏡頭把最真實(shí)的大陸介紹給臺灣網(wǎng)友。

然而,在分享自己在大陸的所見(jiàn)所聞之后,李喬昕遭到臺灣綠營(yíng)媒體和網(wǎng)絡(luò )“水軍”的詆毀。“第一次被罵這么慘,蠻痛苦的,父母也很憂(yōu)心。”

李喬昕說(shuō),民進(jìn)黨無(wú)心關(guān)注臺灣百姓面臨的疫情、能源、食品安全等民生議題,卻操縱輿論“帶風(fēng)向”,恐嚇來(lái)大陸發(fā)展的臺胞,“如今我也成了受害者”。

“但他們的惡毒攻擊,恰恰說(shuō)明我戳到他們痛處了,戳破了他們編織的謊言。”李喬昕說(shuō),“正確的事,再難也要堅定地做下去。”

到大陸后,李喬昕發(fā)現自己所見(jiàn)和在臺灣所聞“真的完全不一樣”,兩岸年輕人所處的發(fā)展環(huán)境與氛圍差異明顯。“大陸包括自媒體在內的很多行業(yè),都在蓬勃發(fā)展。”她說(shuō),希望通過(guò)分享真實(shí)的大陸,影響更多臺灣年輕人,不再只是“困”在臺灣。

“臺灣人怎么不是中國人?”

不久前,李喬昕前往連橫紀念館參觀(guān),這加深了她對兩岸歷史緊密聯(lián)系的認知。“想到臺灣年輕人所學(xué)的課本被改得不倫不類(lèi),我就很生氣。”

從李登輝、陳水扁到今天的民進(jìn)黨當局,一些臺灣政客大搞“去中國化”,推行“臺獨”課綱,歪曲歷史,妄圖塑造所謂“天然獨”。

北京大學(xué)在讀博士生林冠廷今年28歲,他回憶中學(xué)用過(guò)的課本時(shí)感慨,中國史很多內容一筆帶過(guò),一些史實(shí)也被歪曲。“課本里會(huì )講‘日治’而不是‘日據’,類(lèi)似的美化殖民統治、切割兩岸歷史聯(lián)結的例子還有很多。”他說(shuō),“部分臺灣年輕人因此忘了自己的‘根’。”

“爺爺說(shuō)話(huà)有莆田口音,我們一直知道自己的‘根’在福建。”2021年暑假,林冠廷和哥哥林彥辰利用假期前往福建,見(jiàn)到了未曾謀面的大陸親人。

“回到祖厝后,見(jiàn)到了爺爺的八侄子和九侄子,還有幾位堂兄弟。”林冠廷說(shuō),雖從未謀面但倍感親切,大家一起吃團圓飯,聊家族往事和各自生活,真切感受到兩岸之間的天然血脈從未割斷。

“臺灣人講中國話(huà)、過(guò)中國節,怎么不是中國人?”林冠廷說(shuō),民進(jìn)黨為了一黨一己之私,毫無(wú)道德、不講是非地欺騙民眾、誤導年輕一代,“這不是我們需要的,血濃于水的骨肉天親也不是他們能抹掉的”。

“作為堂堂正正的中國人,我支持國家統一!”

“不能讓民進(jìn)黨當局繼續以‘臺獨’來(lái)洗腦年輕人,否則臺灣年輕人不僅忘掉了來(lái)的路,更喪失了未來(lái)的發(fā)展機會(huì )。”臺灣中華青年發(fā)展聯(lián)合會(huì )副理事長(cháng)李東憲認為,讓臺灣年輕人多來(lái)大陸看一看很有必要。

李東憲說(shuō),近年來(lái),臺灣中華青年發(fā)展聯(lián)合會(huì )為數千名臺灣青少年來(lái)訪(fǎng)大陸搭建了橋梁,有很多人改變了對大陸原有的看法,也有部分選擇留在大陸學(xué)習、就業(yè)、生活。

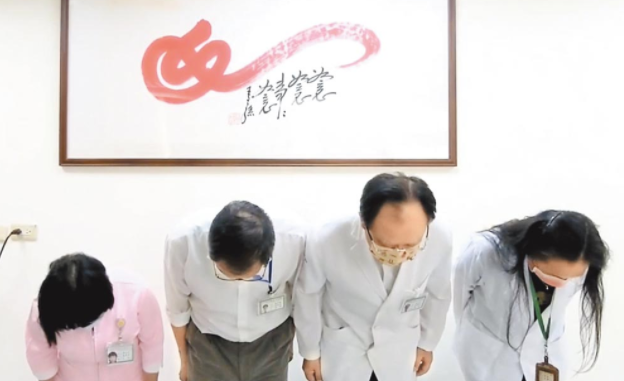

今年9月,廈門(mén)疫情來(lái)勢洶洶,李東憲與近20名在廈臺胞自發(fā)組成志愿者服務(wù)隊,協(xié)助進(jìn)行核酸檢測,維持現場(chǎng)秩序,與大陸同胞并肩抗疫。“兩岸是一家人,遇到困難當然也要一同應對。”他說(shuō)。

求學(xué)深造、發(fā)展事業(yè)、參與公益……越來(lái)越多臺灣青年來(lái)到大陸,為兩岸融合發(fā)展大潮注入了青春活力。他們也憧憬著(zhù)兩岸和平統一的美好未來(lái)。

“兩岸合則利,分則弊,統一后因‘臺獨’浪費的民脂民膏會(huì )用在民生和建設上。”林冠廷說(shuō),統一會(huì )讓臺灣人民過(guò)上實(shí)實(shí)在在的好日子。

李東憲說(shuō),只有早日實(shí)現統一,臺灣人民才能驕傲地抬起頭。“作為堂堂正正的中國人,我支持國家統一!”

(來(lái)源:新華網(wǎng) 新華社11月5日電 采寫(xiě)記者:王承昊、胡佳麗、陳舒、孟佳)