近日,中天新聞臺“換照風(fēng)波”在臺灣不斷延燒,能否順利換發(fā)新執照,會(huì )不會(huì )被關(guān)臺,已經(jīng)成為了家家戶(hù)戶(hù)爭相討論的熱門(mén)議題。

10月26日,臺灣“通訊傳播委員會(huì )”(“NCC”)將召開(kāi)聽(tīng)證會(huì ),決定中天新聞臺的命運。

不過(guò),島內質(zhì)疑這只是民進(jìn)黨當局在“走過(guò)場(chǎng)”,中天新聞臺被關(guān)早已注定。因為之前中天“挺韓(國瑜)”太多,將被秋后算賬。有的人則拿出數據稱(chēng),中天新聞臺自2014年換照至今,遭裁罰金額與件數高居新聞臺之首。據臺灣“NCC”統計,光2019年、2020年就被罰980萬(wàn)元(新臺幣,下同),中天違規被懲罰太多才是主因。也有聲音指出,中天新聞臺所在的“52臺”,是塊大肥肉,誰(shuí)都想吃,民進(jìn)黨整它的目地也就在于此。

新黨與“藍天行動(dòng)聯(lián)盟”等團體21日在NCC外舉行“捍衛百分之百新聞自由,反對NCC關(guān)中天電視臺”記者會(huì )

蔡衍明將赴約陳述?

今年12月11日,中天新聞臺的衛星廣播電視執照將到期(6年一換),該臺已在今年6月提出換照申請案。

臺媒報道,由于中天新聞臺在過(guò)去一段時(shí)間被臺灣“NCC”大量開(kāi)罰,“NCC”稱(chēng)考量民眾權益,在9月23日第一次審查時(shí)決定于10月26日舉辦聽(tīng)證會(huì ),審查中天換照一事。這也創(chuàng )下臺灣廣電史上的首例,因此受到全臺民眾的關(guān)注。

簡(jiǎn)單的電視臺換照,鬧出了大動(dòng)靜。10月13日,國民黨臺北市議員羅智強稱(chēng),有知情人士爆料民進(jìn)黨當局早已在密謀布局關(guān)掉中天新聞臺。消息一出,島內嘩然。不久,臺媒還“挖出”臺灣“NCC”的演出,與5月間從蔡英文辦公室外流密件“中天換照劇本”吻合,外界質(zhì)疑“政治黑手”介入。

臺灣“NCC”對中天磨刀多日,卻在聽(tīng)證會(huì )登場(chǎng)前不到一周才公開(kāi)邀請中天電視最大股東蔡衍明出席,引發(fā)“走過(guò)場(chǎng)”質(zhì)疑。對此,昨日蔡衍明登廣告表示愿與“NCC”直接對話(huà),但要求對方提供足夠證據、召開(kāi)預備聽(tīng)證程序,并給予充足時(shí)間陳述。但臺灣“NCC”稱(chēng),仍未收到蔡衍明要出席的信息。

“罷韓”后拉中天“陪葬”?

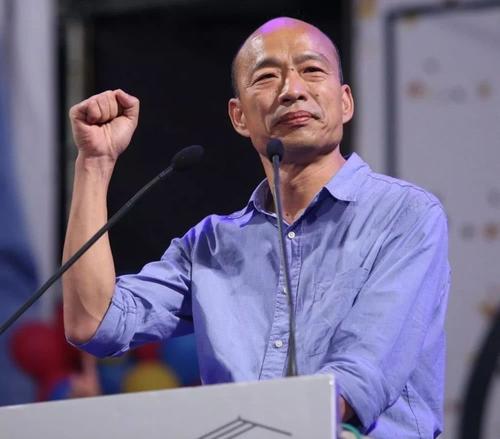

盡管民進(jìn)黨當局一再聲稱(chēng)并未有預設立場(chǎng),但“中天關(guān)定了”的質(zhì)疑聲仍不斷。外界認為中天是由于立場(chǎng)偏藍,在2018年選舉期間以及2020年“大選”中支持韓國瑜,因而遭到綠營(yíng)的秋后算賬。

實(shí)際上,2019年3月,“NCC”就以中天新聞臺在2018年臺灣“九合一”選舉期間,長(cháng)期追蹤報道韓國瑜參選高雄市長(cháng)的新聞為由,重罰中天新聞臺100萬(wàn)元,當時(shí)即引發(fā)社會(huì )一片嘩然。而這次可能借換照之機將其關(guān)臺。有臺灣資深媒體人發(fā)文稱(chēng),未來(lái)韓國瑜仍是民進(jìn)黨頭痛的人物,既然現在“罷韓”成功,當初“挺韓”的“韓天”(由于中天報道韓國瑜新聞多,一度被稱(chēng)為“韓天新聞臺”)也得“陪葬”。

“‘挺韓’竟成中天關(guān)臺理由?”如此丑陋行徑,引來(lái)島內撻伐,就連綠營(yíng)自家人陳水扁都看不下去,痛批民進(jìn)黨“臺灣不能只有一種聲音”。

臺媒更爆料,日前業(yè)界傳出“中天保命條款”,由民進(jìn)黨新潮流大佬吳乃仁操盤(pán),有三套劇本,包括釋股權、頻道往后挪移,若前二者中天都不接受,就端出第三套劇本“撤照關(guān)臺”。

民進(jìn)黨派系搶食“黃金頻道”

中天新聞臺換照尚未出結果,但是已有媒體爆料,整件事就是綠營(yíng)大佬、媒體大咖及重要金主,聯(lián)手搶食中天新聞臺所在的“52臺”這一“黃金頻道”,所以早就設計好劇本,一步步對付中天。

目前,已有不少綠營(yíng)背景媒體打算搶進(jìn)“52臺”,而背后就是民進(jìn)黨派系為爭話(huà)語(yǔ)權的內斗。據傳最有希望的是鏡傳媒與寰宇電視。其中,鏡傳媒被認為與蔡英文友好,寰宇電視則是新潮流與蘇貞昌可能聯(lián)手力挺。

另有非新蘇系“立委”說(shuō),關(guān)掉中天新聞臺唯一得利的是手握行政資源的新蘇系,一旦讓新蘇系屬意的媒體接手,即使海派有三立撐腰,其他派系也難抗衡,未來(lái)黨內派系競爭將更激烈。(海峽導報)