臺灣地區氣象部門(mén)地震測報中心主任吳健富表示,24日這起地震是今年最大的地震,5天內不排除會(huì )發(fā)生規模5.5到6.0余震。(圖片來(lái)源:來(lái)源:臺灣“中時(shí)新聞網(wǎng)”)

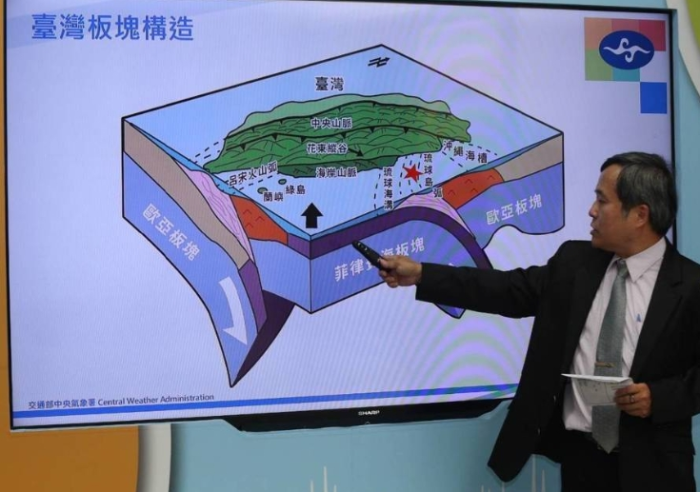

臺灣地處板塊擠壓處,地震出現頻率相當頻繁,24日上午7時(shí)05分東部海域發(fā)生規模6.2有感地震,為今年目前最大震,近乎全臺有感。專(zhuān)家表示,臺灣確實(shí)有大地震周期,大約30年會(huì )有一次,以1999年的921地震之后來(lái)算,10年內恐有發(fā)生致災性大地震的可能,西半部尤其要注意。

針對今早的地震,臺灣地區氣象部門(mén)地震測報中心主任吳健富指出,規模6.2地震每年平均約2-3個(gè),而規模5地震每年平均約24個(gè),今年已出現25個(gè),不過(guò)仍在平均值內,5天內不排除會(huì )發(fā)生規模5.5到6.0余震。然而近期地震頻繁,民眾擔憂(yōu)是否已進(jìn)入大地震周期。

臺“中研院”地球所兼任研究員汪中和表示,臺灣確實(shí)有所謂的地震周期,以臺灣規模7的致災性地震來(lái)看,大約每30年左右就會(huì )有一次,若以1999年的921地震來(lái)看,10年內有可能發(fā)生致災性大地震,尤其是在西部地區。

汪中和分析,2018年后至今地震活動(dòng)偏低,西半部過(guò)去幾年累積的能量都沒(méi)有正常釋放,回顧過(guò)去,新竹、梅山、集集等大地震都在中南部,一來(lái)西半部斷層相對較長(cháng),其中逆斷層擠壓時(shí)帶來(lái)的破壞性也格外的高,大家雖然對頻繁的地震感到擔憂(yōu),但地震帶來(lái)的能量釋放,對減災會(huì )是正面的,尤其臺灣重要工業(yè)設施、鐵路運輸等都在西半部。

不過(guò)臺大地質(zhì)科學(xué)系教授郭陳澔指出,臺灣在1960年左右才有現代地震觀(guān)測資料出現,每個(gè)地區的巖石構造不同,能承受的應力也不同,在觀(guān)測時(shí)間不夠長(cháng)以及巖石材料復雜性因素下,發(fā)生大地震的時(shí)間還難以確定,但目前整個(gè)應力一直往西部擠壓累積,未來(lái)大地震確實(shí)會(huì )發(fā)生。

郭陳澔說(shuō),“921大地震”后房屋的耐震系數都有被格外重視,反觀(guān)其他國家或地區在相同震度下出現的災害可能就很大,地震就是房屋的體檢,未來(lái)相關(guān)規范依舊要嚴加看管,民眾在防災上也要做好準備。